Contexte & enjeux

Dans les espaces verts urbains les pratiques culturales et les particularités de l'environnement urbain forment un cocktail de facteurs impactant les cycles du carbone et de l’azote, et favorisant les impacts environnementaux. L'objectif de la thèse est d'évaluer l'impact environnemental des différents types d’espaces verts urbains sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les pollutions des eaux souterraines en nitrates.

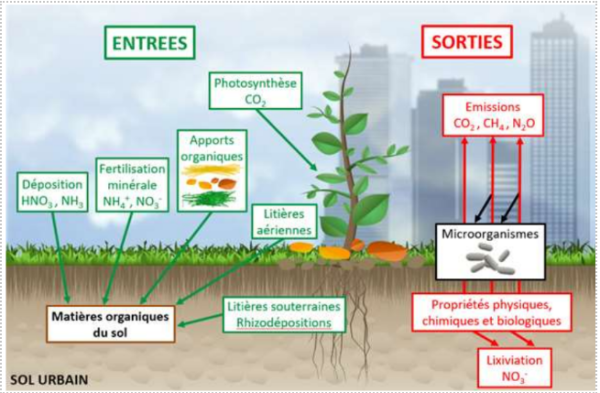

On estime que les espaces urbains couvrent 3% des surfaces terrestres et pourraient contenir 10% des stocks de carbone organique du sol. L'expansion des villes rend ces sols importants en termes de source et de puits de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial. Dans les espaces verts urbains les villes établissent différents plans de gestion définis par des pratiques culturales spécifiques. Lorsque ces pratiques culturales (irrigation, fertilisation, mulching...) sont associées aux particularités de l'environnement urbain (compaction des sols, dépositions atmosphériques, concentration en CO, élevée...), ils forment un cocktail de facteurs impactant les cycles couplés du carbone et de l’azote.

Par conséquent, les sols des espaces verts urbains sont soupçonnés d’avoir des impacts environnementaux en termes d'émissions de GES et de pollution des eaux souterraines en nitrates. Il est donc nécessaire d’étudier le fonctionnement des espaces verts urbains afin de définir plus précisément les facteurs qui leur font jouer le rôle de source ou de puits de GES.

Objectifs

L'objectif de la thèse est d'évaluer l'impact environnemental des différents types d'espaces verts urbains sur les émissions de GES (principalement CO, CH,, N,0) et les pertes de nitrates (NO; -) par lixiviation. Pour ce faire nous devons :

- Comprendre les mécanismes de décomposition des matières organiques du sol et apportées au sol, de la fragmentation jusqu'à la minéralisation ;

- Quantifier la contribution des principaux facteurs biotiques et abiotiques à ce processus majeur du fonctionnement des écosystèmes.

Résultats attendus

Les deux phases expérimentales : caractérisation et mesure en continue

Pour répondre aux objectifs du projet de thèse, deux phases expérimentales sont prévues dans les espaces verts de la ville d'Angers.

La première phase expérimentale permettra d'évaluer les contrastes entre les espaces verts sur la base d'émissions de gaz à effet de serres (GES) des sols urbains. Le but est de caractériser les sols urbains, de définir une typologie des espaces verts et de sélectionner des sites d'intérêt pour la deuxième phase expérimentale qui sera préparée la même année.

La deuxième phase expérimentale consiste à les instrumenter pour évaluer les vitesses de décomposition des litières et les facteurs intrinsèques et extrinsèques qui modifient les flux de carbone et d’azote ainsi que les émissions de GES. Elle permettra donc de mettre en évidence les liens entre propriétés du sol, biodégradation des matières organiques et émissions de GES.

Laboratoire d’accueil

- EPHor - Unité de Recherche Environnement Physique de la plante Horticole

Cofinanceur

- Institut Agro Rennes Angers

- Collège doctorale Végetal, Animal, Aliment, Mer, Environnement

Localisation du terrain d'étude

- Pays-De-La-Loire

- Maine-Et-Loire / Angers

Détails du projet

- Date de début : Janvier 2019

- Durée : 36 mois

Encadrement de la thèse

- Thèse co-financée par l'ADEME et l’Institut national de l’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

- Thèse encadrée par le directeur de thèse, Patrice Cannavo, et les encadrants René Guénon et Vincent Guérin