Analyse socio-spatiale de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique en zone urbaine, par une approche de modélisation dynamique basée sur l’individu et intégrant les pratiques de mobilité

Ce projet de thèse propose la production de diagnostics d'exposition aux polluants atmosphériques en lien avec les pratiques et les déterminants sociaux, géographiques et démographiques de la population francilienne. L'objectif est de produire une interprétation des inégalités d'exposition des franciliens à la pollution atmosphérique en situation réelle et hypothétique. Ce projet s’inscrit plus largement dans le cadre du projet transdisciplinaire POLL-EXPO (2018 — 2021).

Contexte et enjeux

Les villes concentrent des activités fortement émettrices en polluants (transport, industrie, secteurs résidentiel et tertiaire) sur un espace réduit et confiné qui favorise l’accumulation des polluants. Ces zones qui concentrent de fortes émissions sont également des zones de vie avec de fortes densités de population et cette combinaison de facteurs entraîne une exposition chronique élevée pour les individus. Les effets sanitaires (à court et long termes) de la pollution atmosphérique sont largement identifiés et la littérature relève l’effet aggravant d’une exposition quotidienne aux polluants (exposition quotidienne au trafic, toxicité des mélanges de polluants émis).

Dès lors, la qualité de l’air et la mobilité carbonée se posent comme un enjeu sociétal et sanitaire majeur. Or aujourd’hui cette exposition n’est pas appréhendée de manière réaliste dans la modélisation. En effet, le calcul de l'exposition s’appuie sur des estimations simplistes qui ne prennent pas en compte, pour la plupart, toute la complexité des champs de concentrations à fine échelle et n’intègre pas la mobilité des individus au sein d’une agglomération.

Objectifs

Plateforme de modélisation de la qualité de l’air

Afin de répondre à cette problématique dans l’estimation de l'exposition et d’élaborer des politiques environnementales efficaces sur le long terme, il est nécessaire de développer une approche pluridisciplinaire de la qualité de l’air urbain. Le projet POLL-EXPO a été élaboré afin de développer une plateforme de modélisation innovante de la qualité de l’air (Figure 1). Cette plateforme s’articule autour d'OLYMEPUS, un modèle d'émissions individu-centré qui permet de générer les émissions de combustion (mobilité et chauffage) liées à l’activité et aux choix de chaque individu sur la région francilienne (Elessa Etuman et Coll 2018). Ces émissions sont ensuite intégrées dans un modèle de chimie-transport, CHIMERE pour obtenir les champs de concentrations en polluants sur la région (Menut et al. 2013).

Résultats attendus

Modéliser les comportements de mobilité et l'exposition à la pollution de l’air

OLYMPUS simule les comportements de mobilité et les agendas des individus au cours de la journée ce qui nous permettra par la suite d'obtenir une estimation plus réaliste de leur exposition. L'enjeu est dans un premier temps de pouvoir reproduire, le plus fidèlement possible, les comportements de mobilité. Ceux-ci sont régis par plusieurs déterminants (financiers, socio-démographiques et sociopsychologiques). Il faut donc les intégrer dans la modélisation de la mobilité afin de s'approcher au plus de la réalité pour pouvoir quantifier l’exposition de chaque individu.

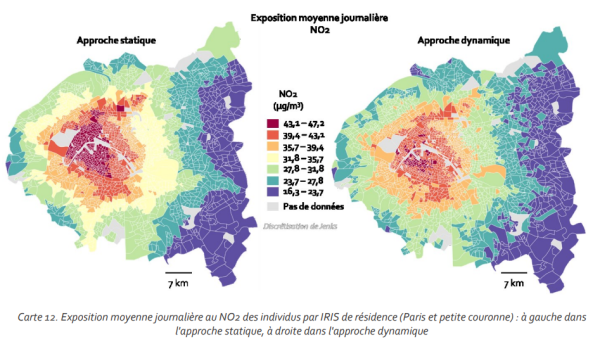

Analyse socio-spatiale de l’exposition à la pollution atmosphérique

L'analyse de l’exposition se fera à la fin de la chaine de modélisation. Les critères d’interprétations seront les lieux d'habitations, les caractéristiques sociales, les activités et les pratiques individuelles. Cela nous permettra de voir si le modèle simule des inégalités d'exposition en lien avec les zones géographiques, et les critères sociodémographiques et nous permettra également de quantifier l'impact du choix modal et des comportements de mobilité sur l'exposition des individus.

Scénarios urbains : impacts sur les comportements de mobilité et l’exposition

Le modèle sera alimenté par des scénarios d'aménagement urbain et de politiques environnementales (modification du coût des transports, amélioration de l’offre de transport, changement des pratiques liées au travail (par exemple le télétravail ou le covoiturage en mobilité pendulaire), changement de la localisation du travail...) qui nous permettront d'identifier les changements que l’on peut attendre des pratiques sur la réduction ou l’amplification des inégalités environnementales. Elles permettront également de caractériser la manière dont varient les inégalités d'exposition (à l'échelon individuel et contextuel) en fonction des scénarios mais aussi d'accompagner les choix en termes de politiques publiques énergétiques et environnementales.

Références

- Elessa Etuman, Arthur, et Isabelle Coll. 2018. « OLYMPUS v1.0: Development of an Integrated Air Pollutant and GHG Urban Emissions Model - Methodology and Calibration over the Greater Paris ». Geoscientitic Model Development Discussions, juillet, 1-29. https://doi.org/10.5194/gmd-2018-154.

- Menut, L., B. Bessagnet, D. Khvorostyanov, M. Beekmann, N. Blond, A. Colette, I. Coll, et al. 2013. « CHIMERE 2013: a model for regional atmospheric composition modelling ». Geosci. Model Dev. 6 (4): 981- 1028. https://doi.org/10.5194/gmd-6-981-2013.

Laboratoire d’accueil

- École doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement (Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne ; 2010-....)

Cofinanceur

- Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques / LISA (UMR_7583)

Localisation du terrain d'étude

- Ile-De-France

- Paris

Détails du projet

- Date de début : Janvier 2019

- Durée : 36 mois

Encadrement de la thèse

- Thèse co-financée par l'ADEME et le DIM Qi² (« Qualité de l'air, Impacts sanitaires et Innovations technologiques et politiques »)

- Thèse encadrée par Isabelle Coll, Professeure des universités Université Paris Est Créteil, et Hélène Charreire, Maîtresse de conférence Université Paris Est Créteil.