Différentes pratiques agroécologiques permettent d'augmenter les stocks de carbone organique du sol (COS). Bien que cela soit très positif en termes d'atténuation au changement climatique et de santé des sols, la permanence du stockage additionnel de COS doit être évaluée, en particulier dans un contexte de changement climatique.

Contexte & enjeux

Les pratiques dites « stockantes » ont été identifiées et leur potentiel de stockage évaluer. Cependant, on sait moins sur la durabilité de ce stockage et les variations futurs face aux changements climatiques. L'objectif de la thèse est d'évaluer la persistance du carbone qui a ete” stocke’ dans les sols par des pratiques alternatives et d'apport des produits résiduaires organiques (PRO) et sa vulnérabilité par rapport aux stress climatiques.

Objectifs

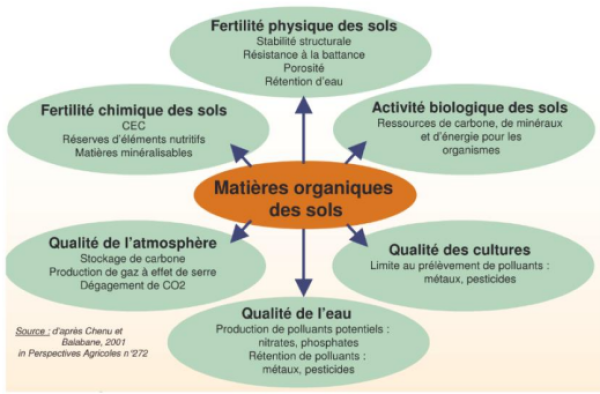

Augmenter le stock de carbone organique dans les sols permet d'améliorer la qualité des sols tout en réduisant les changements climatiques. L'effet puits de Carbone du sol sera d’autant plus efficace, même à court et à moyen terme, si le stockage additionnel est réalisé sous forme de matière organique persistante et non sous forme de matière organique labile. Plusieurs pratiques permettent d'augmenter les stocks de carbone dans les sols. Cependant, les effets sur les stocks de Carbone et surtout sur la durabilite” du stockage de ces pratiques restent largement à évaluer. Des études antérieures ont identifié plusieurs mécanismes pouvant intervenir dans la stabilisation du carbone organique dans les sols.

Il est besoin d’approfondir la compréhension de ces mécanismes notamment sous pratiques alternatives et sous apport de PRO. Mais aussi comprendre dans quelles mesures, ce carbone stable pourrait devenir vulnérable avec les perturbations.

Résultats attendus

Persistance du carbone additionnel

Un certain nombre de mécanismes de stabilisation de carbone dans les sols ont été définis dans la littérature : récalcitrante de la MO, adsorption sur les particules du sol, protection physique dans les agrégats du sol et l’activité microbienne. Le carbone additionnel sera d'autant plus persistant dans le sol, si les pratiques adoptées rendent possible un ou plusieurs de ces mécanismes. Évaluer la persistance du carbone additionnel, revient à disposer des outils de routine et robuste permettant d’isoler le carbone stabilisé par ces mécanismes. Une approche multi-méthodes (Fractionnement physique, Analyse thermique Rock Eval, Incubation et Modélisation) sera déployée dans cette thèse pour mieux caractériser cette persistance. On s’attend à ce que ces différentes méthodes isolent des compartiments cinétiques de carbone qui peuvent être équivalents ou pas en fonction des pratiques mises en œuvre. Et ces méthodes, ne ciblent pas forcément les mêmes compartiments cinétiques.

Vulnérabilité du Carbone additionnel

Le carbone additionnel peut être particulièrement vulnérable aux changements climatiques. Cette vulnérabilité pourrait être observée si l’un des processus de stabilisation du carbone dans les sols est rompu. On sait aujourd’hui qu’avec l'augmentation des températures, l’intensification des cycles sec-humide, le carbone précédemment protégé physiquement ou physico chimiquement peut être à nouveau disponible aux microorganismes et donc vulnérable à être minéralisé en CO... Les perturbations physiques du sol, tel que la destruction des agrégats par le travail du sol peut aussi contribuer à la déstabilisation du carbone autre fois protégé dans les macro et micro-agrégats du sol.

Pour étudier cette vulnérabilité, nous incuberons les échantillons de sol avec ou sans stress, puis évaluer la magnitude de la minéralisation du carbone due aux stress climatiques ou à la destruction des agrégats.

Laboratoire d’accueil

- Université Paris-Saclay, École doctorale n°581 : agriculture, alimentation, biologie, environnement, santé (ABIES)

Cofinanceur

- UMR ECOSYS (Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech)

Localisation du terrain d'étude

- Yvelines, Île-de-France

- Paris

Détails du projet

- Date de début : Janvier 2019

- Durée : 36 mois

Encadrement de la thèse

- Thèse co-financée par l'ADEME et l'université Paris-Saclay

- Thèse sous la direction de Claire CHENU, Directrice de Recherche, le co-encadrement de Pierre BARRÉ, Chargé de Recherche et de Sabine HOUOT, Directrice de Recherche