L'objectif de ce projet est de répondre aux interrogations portant sur les processus de nucléation des particules de suies dans les installations de combustion par la mise en œuvre d’un large panel de dispositifs expérimentaux innovants et complémentaires.

Contexte & enjeux

La compréhension des processus de formation des particules de suies dans les processus de combustion est une problématique majeure de recherche du fait de l’effet délétère de ces particules sur notre santé (qualité de l’air, effet sur les voies respiratoires) et sur l’environnement (effet direct et indirect sur le bilan radiatif de l'atmosphère). Or, la combustion d'hydrocarbures reste aujourd’hui une des sources principales de production d'énergie (biomasse, carburants alternatifs et biocarburants, gaz naturel et gaz naturel liquéfié...). Ainsi, afin de développer des technologies moins polluantes et limiter l’émission de particules, il apparait donc indispensable d'acquérir une bonne connaissance des processus chimiques impliquées dans la formation de ces espèces.

L'état de l’art concernant ces mécanismes chimiques fait apparaître de nombreuses carences notamment concernant la nature des espèces chimiques impliquées et les voies réactionnelles mises en jeu.

Objectif

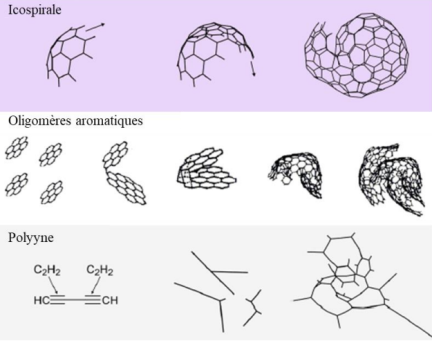

L'étape de nucléation, qui est l’étape cruciale de ces mécanismes puisqu'elle correspond à la transformation des précurseurs gazeux en nanoparticules en phase condensée, soulève de nombreuses questions et interrogations. Actuellement, plusieurs hypothèses sont envisagées dans la littérature, pour rendre compte de cette étape, mettant notamment en jeu la formation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) et potentiellement celle de dimères de HAPs mais sans qu'aucune preuve expérimentale n’ait été véritablement produite.

Résultats attendus

Pour tenter d'apporter des réponses à ces questions, nous proposons de mettre en œuvre un certain nombre de techniques expérimentales innovantes et complémentaires, en collaboration avec d’autres groupes de recherche, afin d’obtenir un panel de données inédites à même de permettre la caractérisation des principales espèces moléculaires et voies réactionnelles impliquées spécifiquement dans le processus de nucléation :

- In-situ laser induced fluorescence (LIF) et jet cooled laser induced fluorescence (JCLIF) pour la mesure des HAPs et dimères de HAPs, et in-situ laser induced incandescence (LIT) pour l'identification des particules naissantes. Ces techniques permettront la détermination de cartographies 2D de la flamme cible et guideront l’implémentation des techniques ci-dessous.

- Online scanning mobility particle sizing (SMPS) couplée aux mesures ex-situ par transmission electron microscopy (TEM) pour la détermination de la mobilité électrique et de la morphologie des agrégats de suie. Une campagne de mesure au microscope TITAN est aussi envisagée pour obtenir des images 3D des agrégats et bénéficier de sa résolution sub-nanométrique.

- Online photoelectron photolon coincidence spectroscopy (PEPICO) disponible au synchrotron SOLEIL pour l’identification des différents isomères massiques de HAPs.

- Ex-situ electron paramagnetic resonance (EPR) pour la détermination du rapport H/C et du nombre et type de défauts dans la structure carbonée.

- Ex-situ secondary ions time-of-ilight mass spectrometry (ToFSIMS) pour la détermination de la masse des HAPSs impliqués dans la nucléation.

- Ex-situ atomic force microscopy (AFM) et scanning tunneling microscopy (STM) pour l’obtention d'informations directes sur la structure physique des espèces moléculaires impliquées dans le processus de nucléation.

- Ex-situ raman microscopy pourl'obtention d'informations complémentaires quant à la nature des espèces présentes à l’intérieur et à la surface des particules de suies.

Laboratoire d'accueil

- Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère (PC2A) de l'Université de Lille

Cofinanceur

- EDSMRE

- PC2A

- CNRS

Localisation du terrain d'étude

- La région Hauts-de-France

Détails du projet

- Date de début : Janvier 2019

- Durée : 36 mois

Encadrement de la thèse

- Cette thèse est cofinancée par l'ADEME et l’Université de Lille

- Directeur de thèse : X. Mercier Directeur de recherche CNRS, PC2A, Université de Lille

- Co-encadrant : A. Faccinetto Chargé de recherche CNRS, PC2A, Université de Lille