Les électrodes organiques représentent une alternative intéressante aux composés inorganiques classiquement utilisés dans les batteries et présentent de nombreux avantages, notamment l’emploi de molécules naturellement abondantes (extraction possible à partir de la biomasse), non toxiques et facilement recyclables.

Contexte

En vue de proposer une alternative aux électrodes des batteries actuelles, caractérisées par la présence de métaux de transition polluants et difficilement recyclables, les composés organiques présentent une alternative intéressante. Le projet ATHENA s’inscrit dans cette démarche en visant à identifier et à mettre en œuvre ces systèmes électrochimiques avant-gardistes, plus respectueux de l’environnement.

Raisons de s’intéresser aux électrodes organiques

Les batteries organiques présentent de nombreux avantages. On peut notamment citer les suivants :

- Pas d'utilisation de métaux de transition

- Matériaux naturellement abondants (extraction possible à partir de la biomasse), non toxiques, respectueux de l’environnement et facilement recyclables

- Réduction des émissions de CO, sur l’ensemble du cycle de vie de la batterie

- Possibilité de générer des films organiques flexibles

- Ajustement des propriétés électrochimiques selon le type d'application par modulation de la fonctionnalisation des matériaux, …

Objectif

Méthodes et composés utilisés

En s’appuyant sur un couplage modélisation-expérience, ce projet contribue à la recherche de matériaux performants dans l’objectif de concevoir de nouveaux dispositifs électrochimiques éco-compatibles. Il met à profit diverses méthodologies de simulation (Density Fonctional Theory (DET) et Coarsed Grained Molecular Dynamics (CGMD)) ainsi que des synthèses et caractérisations complémentaires (infrarouge, tests en Swagelok, résonance magnétique nucléaire...).

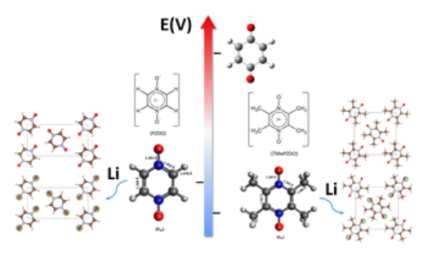

Les premiers composés envisagés au cours de ces investigations correspondent à des matériaux carbonylés issus de la biomasse (e.g. ortho-quinones issues de catéchols) qui ont émergés au cours des dernières années dans le domaine du stockage de l’énergie renouvelable. Faisant suite aux premières études mises en œuvre initialement en 2019-2020 (F. Lambert ef al Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 20212), cette démarche est actuellement déployée sur diverses autres familles de composés organiques.

Résultats attendus de la thèse

L'objectif de la thèse est d’établir un modèle multi-échelle (échelles moléculaire, cristalline, mésoscopique et macroscopique) applicable aux électrodes organiques afin d'identifier les facteurs clés et les relations structures-propriétés mises en œuvre pour une famille de composés, en faisant varier les groupements fonctionnels et le type d’électrochimie (lithium, sodium, magnésium...) L’interclassement des systèmes entre eux permet de reconnaître celui permettant d’accéder aux meilleures performances en tant qu’électrode positive (haut potentiel) ou négative (bas potentiel). Les enseignements obtenus sur certaines familles de composés permettent de concevoir de nouvelles classes de matériaux.

Laboratoire d’accueil

- École doctorale Sciences, technologie et santé (Amiens)

Cofinanceur

- Laboratoire de réactivité et chimie des solides (Amiens ; 1968-....)

Zone d’implantation

- Amiens

- LRCS Hauts-De-France / Somme / Amiens Occitanie / Aude Occitanie / Gard Provence-Alpes-Côte-D'azur / Bouches-Du-Rhône Provence-Alpes-Côte-D'azur / Vaucluse

Détails du projet

- Date de début : Janvier 2019

- Durée : 36 mois

Financement et encadrement de la thèse

- Thèse co-financée par l'ADEME et l’École doctorale Sciences, technologie et santé (Amiens)

- Thèse encadrée par Alejandro A. Franco, Professeur (UPJV, Amiens) et Christine Frayret, Maitre de Conférence (UPJV, Amiens)